Por Tania Safura Adam – Rádio África Magazine

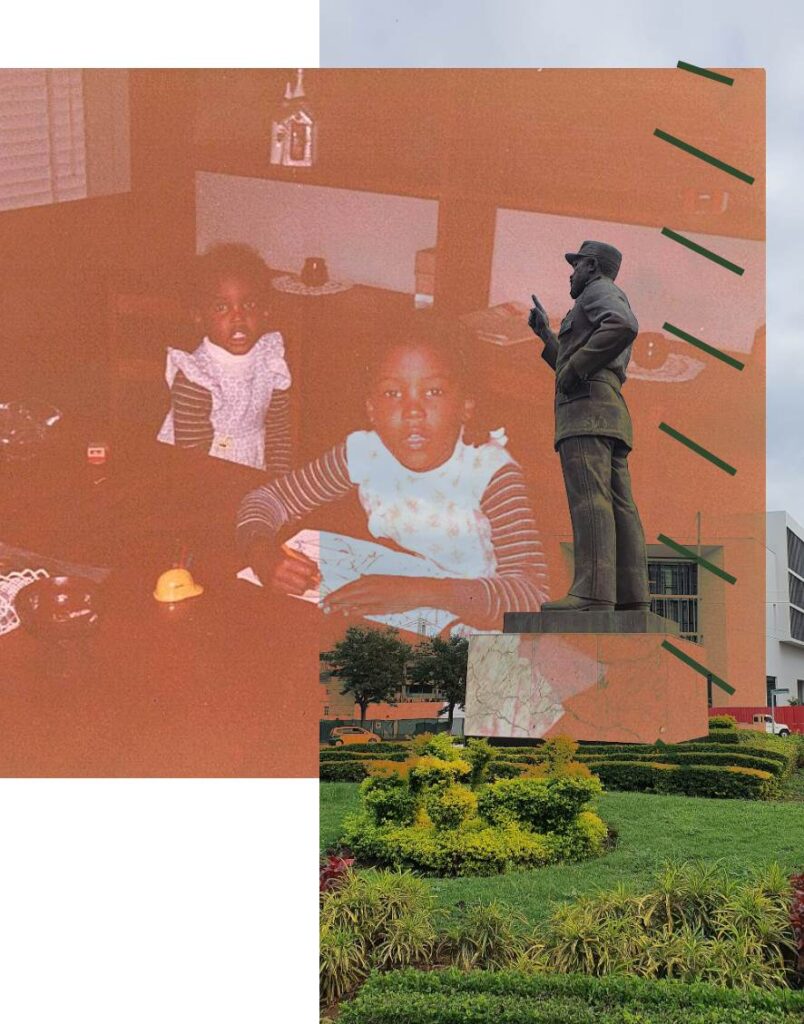

Chegámos a Madrid em Setembro de 1989. Com apenas 10 anos, já tinha algumas casas e lugares na memória. Nos últimos quatro, tínhamos vivido em Lisboa, a metrópole, e antes, entre Maputo e Ressano Garcia. Lembro-me de resmungar em espanhol para tentar explicar de onde tínhamos vindo. Evidentemente, poucos conheciam Portugal, esse país vizinho “desconhecido” para os espanhóis. Ninguém tinha ouvido falar de Moçambique, muito menos de Maputo, Ressano ou Tete. A maior parte deles tinha dificuldade em situar-nos no seu imaginário “africano”: uma grande selva com animais selvagens e gente moribunda. E, para mim, era um misto de descrença e repulsa o facto de pensarem assim.

Acabámos por ir parar a um lugar que pouco tinha a ver connosco: os únicos africanos e negros no prédio, na rua ou em qualquer parte desse bairro. Éramos uma minoria e vivíamos um conflito relacionado com a diferença e a perceção de “inferioridade social” por sermos africanos e negros.

Naquela casa, as manhãs de sábado eram dedicadas à limpeza geral. A mãe distribuía as tarefas entre mim e a minha irmã. Enquanto ela arrumava a sala e os quartos, eu limpava a cozinha, as casas de banho e ia às compras. Ainda hoje sinto o peso e a sensação de que, mesmo que fosse o fim do mundo, era preciso acordar sempre às nove horas para arrumar a casa. Tínhamos que encarar a limpeza com alegria, e desde muito cedo a música já estava a tocar, “sacudindo a bunda” ao ritmo das kizombas, mornas, funaná ou dos soukous da Tropical Band, Tabanka Djazz, Os Tubraões, Kassav….

Essa música enfeitiçava-nos. Ainda hoje me emociono quando as ouço.

Quando penso na minha adolescência, volto sempre àquela sala de estar, à nossa pista de dança, e vejo-me refletida no espelho enquanto danço. Durante anos, esse ritual doméstico foi o único vestígio de africanidade que experimentámos, porque quando saíamos para a rua encontrávamos o silêncio.

A ausência de África em Espanha adoçou as nossas origens, e a impossibilidade de encontrar uma comunidade, por mais pequena que fosse, acelerou essa desconexão. Os longos verões em Maputo não conseguiram salvar-nos da secessão. Acabámos por deixar de “sacudir o bunda para lá” e esquecemo-nos de que éramos africanas do Índico e passámos a ser simplesmente negras na Espanha. Tudo o que nos moldou foi desvalorizado e houve alturas em que acreditei nisso, apesar de o meu pai nos lembrar obstinadamente onde estavam as nossas raízes.

Ninguém se interessou pelo facto de ele vir de Tete, uma cidade nas margens do rio Zambeze, um dos mais importantes de África, onde a maioria das pessoas fala nyugwe. Também não sabiam que era a terra do carvão e do ouro, dos cabritos e embondeiros, do calor abrasador e da poeira, dos dois jacarés e das maçanicas, a terra das timbilas, da percussão e da dança nyau. Evidentemente, ninguém sabia que, antes da colonização portuguesa, Tete era o centro comercial Swahili.

Só agora consigo apreciar esta terra árida que durante anos odiei profundamente. Por vezes, quando fecho os olhos, consigo ouvir aquela polifonia de música enlatada que se espalhava pelas colinas envoltas em casas de zinco e tijolo, como a do meu avô. Posso deslocar-me para as suas planícies cobertas de embondeiros, sentir o fogo nas minhas narinas e ver ao longe o cemitério na colina onde estão enterrados os meus antepassados; as suas campas conservam os obituários com as datas e os locais de nascimento do Adam, ou Adamo, não se sabe bem.

Também não havia interesse em saber que o meu outro avô, Abdul Remane Mogne, tinha sido conselheiro de Ressano Garcia, uma vila na fronteira com a África do Sul, a menos de uma hora de Maputo, que caiu em desgraça durante a guerra dos 14 anos. Nos seus tempos de glória, era um ponto-chave na ligação ferroviária entre as minas de carvão da África do Sul e o porto de Maputo. Chamávamos a esse comboio xitimela, que significa comboio em ronga e nguni. Cada vez que ouço Stimela –Coal Train– de Hugh Masekela (Rest in Power), acciona o botão da minha memória de infância e vejo-me a correr ao lado do comboio com as outras crianças, a gritar e a procurar saudações dos passageiros daqueles comboios de contentores, cheios de carvão ou, como diz Masekela, dos trabalhadores das minas.

Ressano é a aldeia da minha infância, onde eu gostava de ir aos fins-de-semana. Hoje é uma vila ferida, esquecida por Deus, que ainda tem o nome do engenheiro e político português Frederico Ressano Garcia. Como uma boa cidade fronteiriça, é terra de ninguém e de todos e, ao contrário de outros lugares, onde o tempo parece estar parado. Nela há sempre uma azáfama de camiões e transeuntes que entram e saem da África do Sul.

Quando Abdul morreu, a minha mãe mandou-nos para a aldeia fazer companhia à minha avó. Fátima adorava aquela casa que o marido construiu, desgastada pela passagem do tempo e pela guerra, com as paredes marcadas por Ak-47, da qual só se separou quando foi exilada para Maputo, com muita pena, durante a guerra. Nos anos mais duros dos combates, caiu-lhe um projétil em cima, mas, felizmente, não explodiu. Gosto de pensar que foi o seu espírito que o impediu. Ainda a vejo a sorrir no alpendre a ouvir no seu xirico a Rádio Moçambique, ouço a sintonia “do Rovuma ao Maputo”, e imagino a minha avó entre a cozinha e o quintal a preparar apas, qeema, carril, chamussas, rissóis, frango grelhado…

A menos de cem metros da casa e mesmo em frente ao mercado estava a escola. Foi aí que comecei a estudar. Chegava sempre atrasada e sonolenta à aula com o ritual diário meio iniciado. De pé, junto à secretaria, gritávamos em uníssono:

Bom dia, senhor, professor!

E depois cantávamos:

Viva, viva a Frelimo

Guia do Povo Moçambicano!

Com este cântico condensado, fazíamos parte de uma reivindicação pan-africanista e comunista, um hino coletivo aos libertadores da FRELIMO-Frente de Libertação de Moçambique. Pronunciávamos este mantra propagandístico todos os dias, quando mal sabíamos ler, quanto mais escrever.

Depois de um longo período em Ressano Garcia, regressámos a Maputo e continuámos a cantar aos vencedores todos os dias, no início das aulas. O xirico foi substituído pela rádio comunitária do bairro, que era transmitida em altifalantes potentes. Este tornou-se o nosso despertador coletivo, tocando uma mistura dos ritmos de Ghorwane, Fany Pfumo, Wazimbo ou Orquestra Marrabenta, com a pop afro-americana de Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie ou Kool and the Gang. Aquele altifalante acompanhou-nos todas as manhãs até nos mudarmos para Lisboa.

Mal recordo da vida em Lisboa, mas lembro-me das pessoas que passavam por casa: um familiar que nos visitava, uma refeição com outros familiares ou com amigos dos meus pais. Esses encontros eram preenchidos com comida moçambicana e acabávamos por dançar. Anos mais tarde, em Madrid, compreendi a importância e a beleza desses momentos, e toda essa intensidade na vida privada dos africanos na diáspora.

Mas os africanos, a sua música, a sua comida ou simplesmente a sua presença, nunca foram bem-vindos na Europa, e vimos isso quando chegámos a Espanha.

A chegada a Madrid não foi fácil. Atravessar a fronteira para Espanha foi como um reset de toda a nossa vida comunitária; não havia nada que nos lembrasse África. Abandonámos os nossos modos de vida para abraçar a “modernidade europeia”. Ou assim pensámos.

A saudade foi enfrentada com longos verões em Moçambique, pelo menos até à adolescência. Viver intermitentemente em Maputo era como viajar no tempo, sendo o avião a cápsula que nos teletransportava todos os agostos para o mesmo sítio, mas um pouco diferente. Os acontecimentos não cessavam, assistimos à morte misteriosa de Samora Machel e à metamorfose do regime marxista-leninista num neoliberalismo sangrento, acompanhado de uma passagem dos valores comunitários “da Terra da boa gente” para o mais rígido individualismo.

Nas férias éramos confrontados com o contraste entre terra rica e terra pobre. Quando regressávamos ao bairro, a desolação de estarmos separados da tribo era interminável, mas desaparecia quando a rotina se apoderava de nós. Quase não contávamos aos nossos amigos as aventuras e desventuras de Maputo, Ressano Garcia e Tete. Era demasiado complicado explicar e contrariar ideias preconcebidas, mas também porque estes encontros África-Europa, apesar de os vivermos com total naturalidade, eram dolorosos. O silêncio era a melhor solução, ou pelo menos foi-o durante muito tempo. As nossas raízes estavam reservadas à esfera privada e, quando o nosso pai manifestava alguma atitude demasiado ocidental, ouvíamos incessantemente: “Nunca esqueças as tuas raízes. “Nunca se esqueçam de onde vêm”, dizia ele.

Tania Safura Adam é jornalista, curadora e investigadora. O seu trabalho explora as diásporas negras, as migrações e a música africana. É a fundadora da Radio Africa, uma plataforma cultural para o pensamento crítico e a divulgação das artes e culturas negras.